Nouvelle séance du séminaire “Raconter la geste technique” !

Lors de cette journée bipolarisée sur les savoirs constructifs et leur mise en récit nous explorerons la question des savoirs informels, des matériaux, des gestes, des bricolages, des « actions de peu », confrontée aux enjeux mondialisés des crises écologiques et socio-politiques. Comment l’ethnologue, l’architecte et le dessinateur peuvent-ils agir de concert et offrir de nouvelles matières à recherche-action.

–

Programme

– 10h30–10h40

Introduction par Frédéric Joulian (CNE/EHESS)

– 10h40–11h20

Florence Sarano (Architecte, ENSA.M)

Techniques vernaculaires et recyclage : l’exemple de l’école de Makoko, une architecture pour l’avenir d’une communauté face à la montée des eaux

Le projet pour une école de l’architecte Kunley Adeyami, ouvre de nombreuses pistes face aux enjeux de la montée des eaux pour les communautés lacustres, pauvres et rejetées. De plus, le choix des techniques constructives, mais aussi l’association des matériaux et des savoir-faire interroge nos stratégies face à l’exploitation des ressources. Ce projet et son histoire singulière démontre que seule une vision systémiques des jeux soutenables peut permettre d’apporter des solutions pertinentes et performantes. Il soulève aussi la question de la montée des eaux dans des territoires qui n’ont pas de tradition architecturale lacustre.

Florence Sarano est architecte et maitre assistante titulaire à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille où elle est Co-Directrice du Domaine d’études « soutenabilité et hospitalité».

– 11h20–12h10

Maelle Calandra (Post-doct EPHE, CREDO)

Maisons et Cyclones : Réflexions sur les enjeux de la reconstruction dans un contexte de postcatastrophe

À Tongoa, au Vanuatu, à l’issue du cyclone Pam, un événement de catégorie 5/5, de nombreuses ONG se sont succédé pour participer à la reconstruction des villages affectés par la catastrophe. Si

dans un premier temps, l’aide fut appréciée par la population, elle suscita rapidement de vives réactions : les maisons vernaculaires venaient d’être remplacées par des maisons en tôles ondulées et en parpaings de ciment. Cette présentation reviendra sur le caractère paradoxal et inhérent à l’aide humanitaire, mais aussi sur la place de l’ethnographe en situation de post-catastrophe.

Postdoctorante en anthropologie EPHE/PSL sous contrat Labex corail, affiliée au CREDO (UMR 7308) et détachée au CRIOBE (USR 3278) à Mo’orea (Polynésie française). Ses recherches portent sur les sociétés du Pacifique Sud et particulièrement sur le Vanuatu rural. Son travail se situe à la croisée théorique de l’anthropologie de la nature et de l’anthropologie des catastrophes. Elle s’intéresse notamment à la notion de catastrophe et à la façon dont celle-ci est corrélée aux relations que les habitants tissent avec leur environnement.

– 12h10–12h40

Misa Hirano (The Center for African Area Studies, Kyoto University)

L’informel au coeur des sociétés : exemples camerounais

It is estimated that 90% of working Cameroonians are included in the informal sector. We can say the informality exists in the heart of society. From 1997 to 1998, I interviewed 120 informal sector

workers in Yaoundé about their careers and life histories. In 2017, 20 years later, I contacted and interviewed them again. I will be discussing how they have managed to cope with the uncertainties of the past two decades especially focusing on their homes.

Misa Hirano-Nomoto is a cultural anthropologist and an associate professor at the Center for African Area Studies at Kyoto University. She obtained her Ph.D. from the Graduate School for Advanced Studies in Japan. Her research interests include money, « tontines », the informal sector, gift exchange, and mutual aids. She conducted fieldwork in Cameroon and Okinawa, Japan. Her publications include “The ethnography of an African city: Money and homeland of Bamiléké, the commercial people of Cameroon”.

– 12h40–13h00

Discussion animée par Denis Chevallier (MUCEM)

– 14h00–15h00

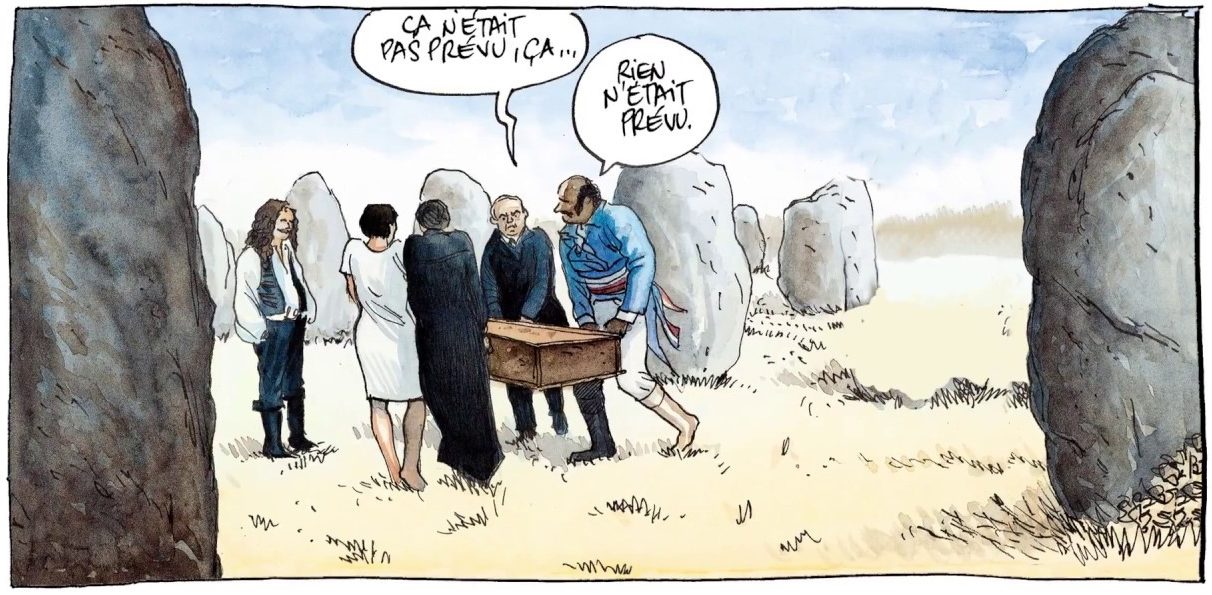

Jules Stromboni (Illustrateur)

Narration et geste graphiques, des outils au service de la sensation

Mon approche de la bande dessinée se fait par le biais de la sensation. Si je change de technique à chaque histoire que je raconte, ce n’est pas pour montrer mon savoir faire mais parce que j’utilise la technique graphique comme moyen de narration à part entière. Comment raconter au mieux cette histoire ? Utiliser un feutre, de l’argile ou un clou ? Choisir une technique implique une lecture

d’emblée immersive et sensible et ce choix est ma priorité sur les outils narratifs dont je dispose pour construire une bande dessinée (bulles, mise en page, séquentialité, …). En m’appuyant sur quelques ouvrages que j’ai publié et d’autres travaux plus expérimentaux, je propose de vous faire part de ma pratique de dessinateur et plus largement d’interroger les liens qui existent entre observation, geste et création.

Jules Stromboni a suivi deux ans de formation à l’école des Gobelins en animation puis commencé à s’investir dans ce secteur pour des projets de série ou de clips avec Joann Sfar, Babette Cole ou Winschluss, et deux longs métrages : Persépolis de Marjane Satrapi et Avril et le monde truqué de Tardi et Legrand. Parallèlement, il publia des bandes dessinées : avec Olivier Cotte : Le futuriste (2008, Casterman), L’ultime défi de Sherlock Holmes (2011, Casterman/Rivages noir), L’épouvantail (2012, Casterman/Rivages noir), une participation à la série Les Autres gens avec Thomas Cadène, Isadora Duncan avec Josepha Mougenot (2013, naïve), Un Fanzine Carré (collectif Hécatombe). En 2017, il publie son premier roman graphique Mazzeru (Casterman) qui le fait reconnaître comme auteur et il démarre une tournée de concerts dessinés avec le groupe Tangomotàn. Il travaille en ce moment sur un imposant projet de bande dessinée : Shakespeare World (parution septembre 2019).

– 15h00–16h00

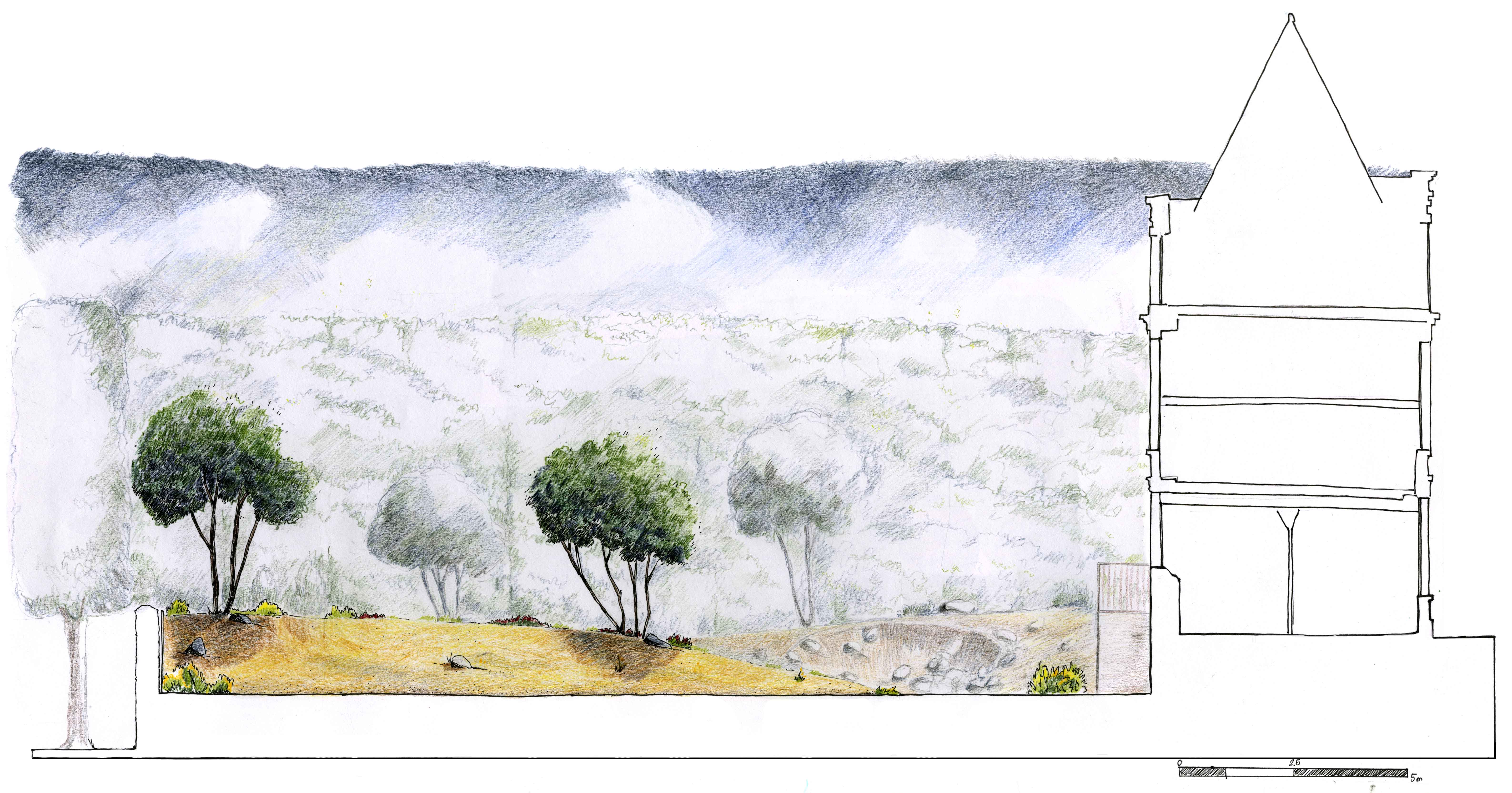

Claire Fau (paysagiste, dessinatrice)

Dessin et photographie, deux langages pour raconter le paysage

Claire Fau est paysagiste et co-rédactrice en chef de la revue Paysageur (revue qui raconte le paysage via la photographie, dessin, littérature, anthropologie, etc). La projection de ses projets de jardins prend d’abord forme avec le dessin. C’est son premier outil de communication pour échanger avec ses interlocuteurs. Elle fait également appel au dessin dans la revue, par le biais d’artistes et illustrateurs, pour raconter le paysage, raconter les mythes, apporter une autre proposition que celles des mots seuls.

– 16h00–16h30

Discussion générale animée par Aude Fanlo (MUCEM)

—

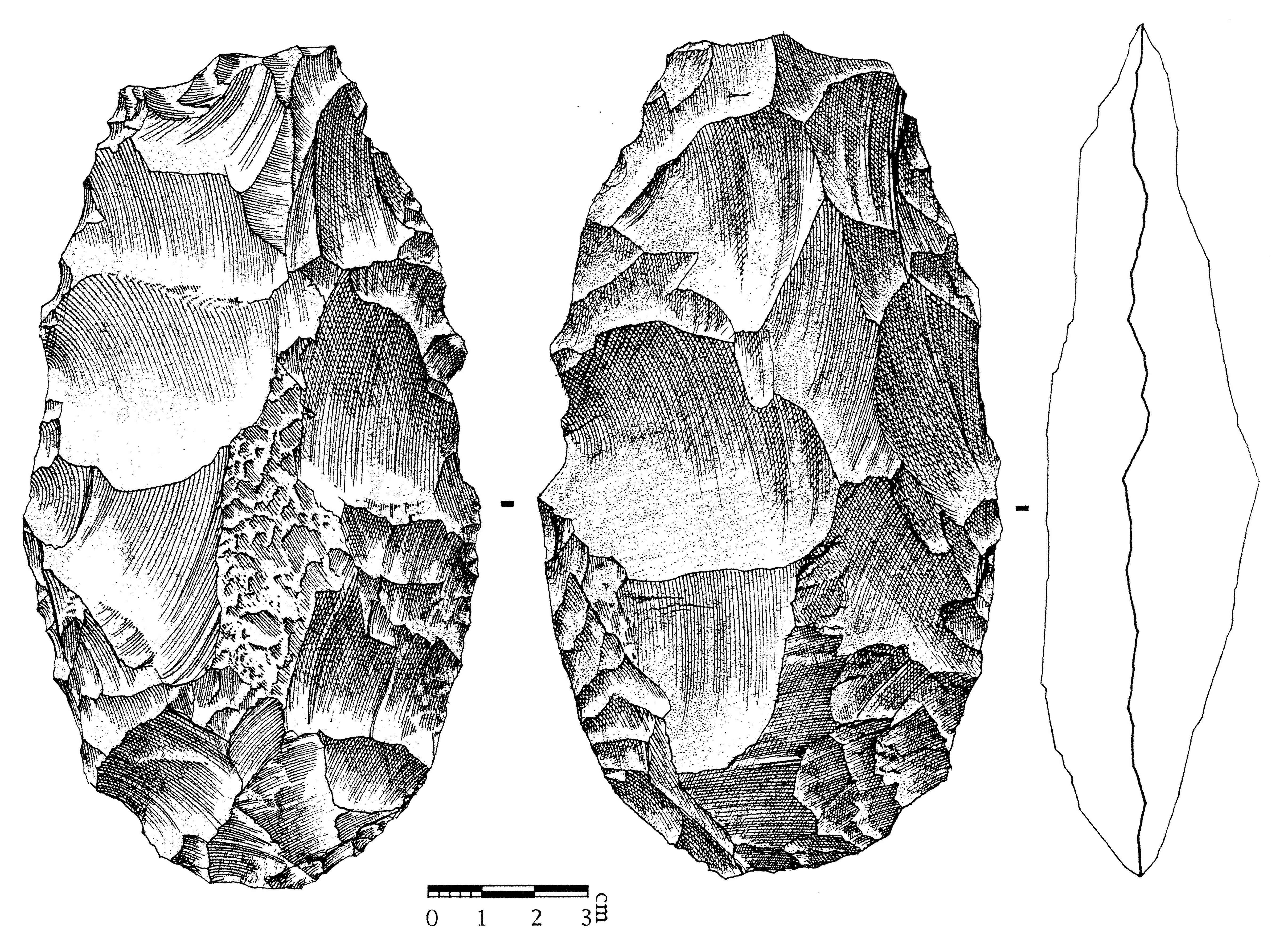

Illustration : © Claire Fau